- 鉄道模型の情報

- 鉄道模型 NゲージとHOゲージどう違う?

鉄道模型 NゲージとHOゲージどう違う?

鉄道模型 NゲージとHOゲージどう違う?

鉄道模型には大きく分けてNゲージとHOゲージがあります。

両者の違いは本物の車両に対してどの程度の大きさ(縮尺)かということですが、言葉で説明されてもなかなか実際の大きさの違いは分かりにくいものです。

このページでは両者の大きさや創りの違いを写真を交えて分かりやすく解説致します。

簡単に説明するとNゲージはサイズが小さく、線路を含めても設置スペースは場所を取りませんが迫力には欠ける面があります。

しかし日本では最も普及していますので商品展開が多く、様々な種類のジオラマやレイアウトを作成するのに向いています。

HOゲージはNゲージに比べて大きく、線路を設置する場合には大きなスペースが必要ですが、Nゲージよりは商品の展開が少なく車両・ジオラマ用品も限られるため、壮大なジオラマやより多くの車両を楽しむのには向いていないかもしれません。

「Nゲージ」「HOゲージ」大きさは?

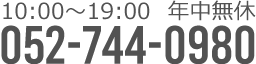

日本で主な鉄道模型といえばNゲージかHOゲージですが、縮尺の違いによって分かれています。

Nゲージは本物の車両の1/150の大きさ、11~15cm程度となります。

線路幅は9mmとなっており、「9=nine」この頭文字を取ってNゲージと呼ばれています。

一方、HOゲージは本物に対し1/80の大きさとなっており、24~30cm程度です。

線路幅は16.5mmとなっております。

手にしてみればその圧倒的なサイズから迫力を感じることでしょう。

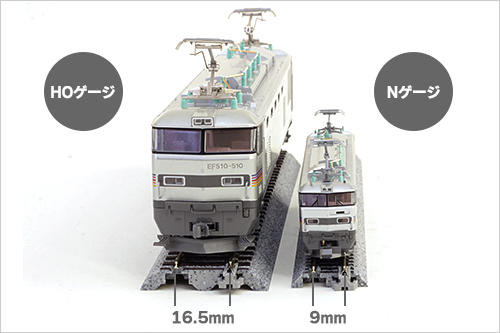

昔はNゲージに比べてHOゲージのほうが精巧な創りでしたが、昨今ではNゲージの開発技術も年々上がっており、本物に対しての造型の再現度で大きく劣ることはありません。

先頭部分をアップで見てみてもこの通り。

一見しただけではどちらもほとんど同じ造型ですね。

それでもより細かい部分を見ていくとNゲージでは簡略化されている造型がHOゲージでは再現されていることがあります。

例えば上昇スプリングやフックなどの細かいパーツがあるパンタグラフの台枠、複雑な組み合わせの部品によって彫りの深さが増す台車、Nゲージではアーノルドカプラー取り付けが前提の連結部分もHOゲージではより細かい機器の再現を実現しています。

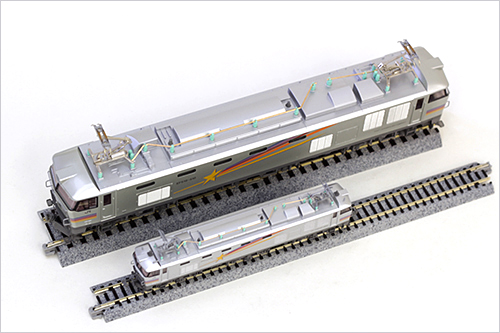

台車部分をアップで見てみましょう。

上はNゲージ、下はHOゲージです。

どちらもとても精巧な造りですが、こうして比べると細かいパーツやモールドなどの違いによりHOゲージのほうがリアルな出来だとわかります。

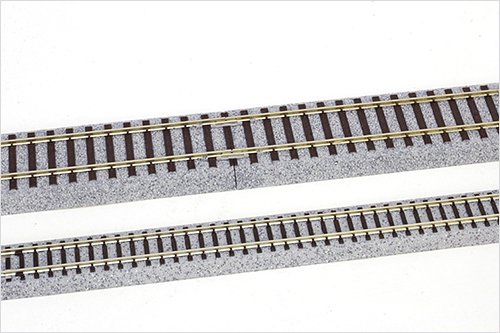

レールも約2倍ほどの大きさの違いがあります。

NゲージのレールはKATOだけでなくTOMIXからも発売されていますが、HOゲージでは意外にもKATOからのみレールが発売されています。

HOゲージのレールはHOゲージ製品の老舗エンドウからも発売していますが、KATOに比べると割高なこと、そしてレールやポイントの種類の少なさが目立ちますので、KATOで揃えると良いでしょう。

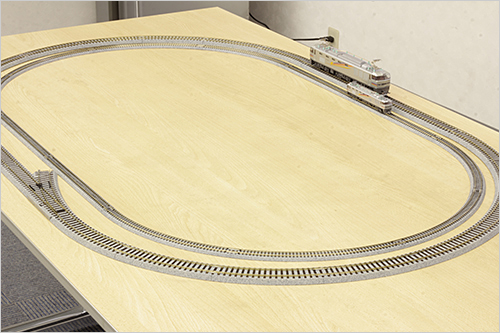

基本となる楕円形のレールレイアウトもNゲージとHOゲージでは一回りほど違いがあります。

HOゲージはまともなレールレイアウトを設置するのに大きなスペースを必要としますが、その分圧倒的な存在感を感じることができます。

またHOゲージの線路であれば線路のつなぎ目を車両が走行する際に実車さながらのジョイント音がカタカタと聞こえてきます。

そんな"音"の楽しみ方もHOゲージの魅力の一つと言えるでしょう。

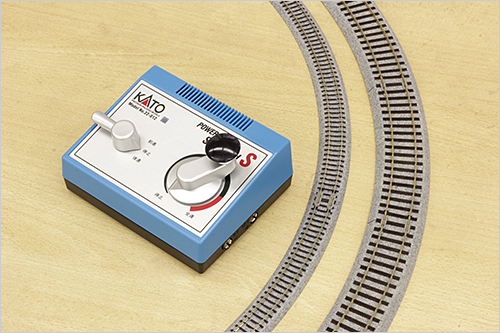

レールに電気を与え、車両を走らせる制御機器パワーパックですが、こちらは意外にもNゲージ、HOゲージで共通のものとなっております。

ただし、Nゲージと同じくHOゲージレールではKATO以外のパワーパックは使用できませんのでご注意ください。

Nゲージ・HOゲージを始めるならこちら

|

|

| Nゲージ スターターセット各種 最もポピュラーな鉄道模型シリーズです。 |

HOゲージ スターターセット各種 大迫力のHOゲージからスターターセットが各種発売中。 |